成贤街的红色文化在南京诸多街巷中有着非同寻常的突出地位,其历史脉络贯穿整个南京人民革命史,而且影响远远超出南京本地。

早在新民主主义革命初期,南京就是一座有重要影响的城市,在传播马克思主义方面走在了全国前列。在成贤街南边不远大仓园(今碑亭巷一带)的河海工程专门学校,成贤街的南京高等师范学校(东南大学),是当时积极宣传马克思主义的重镇,前者代表有张闻天、沈泽民,后者代表有杨贤江、杨杏佛。

杨贤江

由于会员较多,1919年11月1日李大钊等发起的少年中国学会成立了南京分会。南高师职员杨贤江担任会长,沈泽民、张闻天均为会员。由于杨贤江的积极作用,南高师(东大)不仅成为少中学会的活动中心,也成为南京马克思主义传播中心。1920年春夏,杨贤江秘密成立马克思主义研究小组,并组织社会调查,在《新青年》以及上海共产主义小组办的《劳动界》等刊物上发表了一批有关南京的调查报告。分会刊物《少年世界》及受其影响由南高师进步学生创办的《少年社会》均刊载过介绍苏俄、国际工人运动情况或马克思主义的文章。随着南京分会影响的不断扩大,1921年7月少年中国学会第二届年会就在东南大学梅庵召开,到1924年连总会也迁往南京。1921年、1925年少中学会在南京的两次年会还对是否确立社会主义方向展开激辩,会中邓中夏、恽代英、高君宇、沈泽民等一批先进知识分子坚定选择了共产主义革命道路。

南高师著名教授、国民党左派杨杏佛在宣传马克思主义方面更具社会影响力,先后发表《马克思主义和阶级斗争》《论马克思的剩余价值》等论文。他还受校内马克思主义研究小组之邀,针对南京机织工人为“饭碗问题”捣毁省议会的事件,作了《教育与劳动问题》的演讲,号召青年“要像马克思那样,养成牺牲的精神,为人类谋幸福”。这种结合实际的宣传影响了大批青年,东南大学进步学生很快公开成立马克思学说研究会,许多人通过学习走上革命道路。其中1920级学生谢远定仅1923年到1924年间就在《向导》周报等中共党团刊物上发表了诗文数十篇。

1922年5月5日,马克思诞辰日,南高师学生吴肃、侯曜等在梅庵召开大会,成立了南京社会主义青年团地方委员会,成为全国15个地方团组织之一。会后,全体团员请杨杏佛在玄武湖讲马克思传。同年秋,在中共中央委员邓中夏和共青团中央的领导下,吴肃领导南京团组织在东南大学发起成立了民权运动大同盟,并组织万人游行示威,公开发表南京民权运动宣言《民权运动之呼声》。

1923年,日本水兵在长沙枪杀中国平民,制造“六一惨案”,协助陈独秀处理日常工作的中共中央政治局秘书、长沙社青团负责人毛泽东正负责筹备青年团二大,被迫另择会址。因很多团代表在苏浙沪工作,团中央的邓中夏、恽代英、刘仁静皆是少中学会会员,东南大学又是少中学会大本营和风生水起的南京团组织所在地,逐确定8月21日至25日利用暑假在东大召开团二大。瞿秋白受少共国际代表马林委托出席大会,青年团中央代表施存统、贺昌,少共国际第三次代表大会代表刘仁静,中共中央代表毛泽东以及各地方青年团代表30余人参会。

毛泽东代表中共中央在团二大作报告的会议记录

会议重点讨论了党团关系,并坚决接受中共三大确定的统一战线方针,为开展第一次国共合作统一了思想,决定团员和党员一样,以个人身份加入国民党,标志着国共合作的统战工作进入实质性阶段。

经大会选举和递补,新一届中央执行委员会由邓中夏、刘仁静、夏曦、卜世畸、林育南、李少白、恽代英等7人组成,刘仁静为委员长。雨花英烈代表人物恽代英从此成为早期青年运动领导人之一,按照分工负责创办团中央机关刊《中国青年》。该刊物是我国现存创刊最早的红色主流期刊,在1923年至1927年发行了168期240多万字,是当时发行量最大的革命刊物,影响了一代青年。

团二大的召开还让一位逃亡南京的青年团员重新找到方向。当时,代表江西团组织来宁参会的赵醒侬遇到了在东南大学作旁听生的方志敏。方志敏是江西团组织的第一发起人,1923年4月中旬为躲避军阀追捕,辗转南京,通过在南高师深造的原弋阳高小教师叶青,暂住成贤街文昌阁。4月23日,他还创作了《我的心》《同情心》,哀叹青年的无助,揭露剥削阶级的残暴,被《民国日报》“觉悟”副刊发表。团二大召开后,赵向方志敏通报了会议情况,二人开始在南京筹划编辑出版江西团组织新的机关刊《新江西半月刊》,并积极组织稿源。10月1日刊物在上海发行,方志敏也于9月返回南昌,参加团组织工作。

谢远定

方志敏

1923年10月11日,中共上海地方兼区执行委员会通过决议,将南京5名党员编为第六小组(又称南京党小组),成为南京城内第一个党小组,团二大代表、南京团地委委员长、南高师谢远定为组长。

1923年12月,机关设在东南大学的中共南京地方执行委员会成立,合并南京和浦口党小组,谢远定任负责人。次年4月,上海区执委改组,南京成为继北京、上海、武汉、广州、济南之后又一个党组织直属中共中央的城市。南京早期党团组织先后领导组建了南京社会科学研究会等几十个社会团体,进一步扩大了马克思主义和反帝反封建革命主张的宣传。

从传播马克思主义,到召开团二大,再到成立市级中共党团组织,成贤街堪称南京革命的摇篮。

1923年底,南京的中共党员、青年团员全部以个人名义加入了国民党。此后,南京的国民党组织迅猛发展,国民党员成倍增加。东大也建立了中共党团组 织,到1927年1月东大支部人数达到15人,在南京地委15个支部中被称为“发展最快,工作最优”。1927年3月,北伐军光复南京时,城内的共产党员和国民党左派密切合作,有力支援了前线战斗。3月14日,据守南京的张宗昌、褚玉璞直鲁联军因东大浴室发生炸弹爆炸事件,对国共组织活跃的东大层层包围大肆搜捕,在成贤街东大第二宿舍抓捕了农艺系学生、国民党南京市第一区党部第二区分部执行委员成律和政治经济系学生、共青团南京地委城北支部的吴光田等。成、吴二人坚贞不屈,于3月17日在小营陆军监狱以“赤化党”的罪名被斩决,成为雨花英烈中第一批就义学生,也是最早在南京牺牲的国民党左派和共青团员。

1929年11月3日,国立中央大学在六朝松下建造了成律、吴光田烈士纪念碑。

1927年3月24日南京光复后,蒋介石为在南京建立反革命政权,以嫡系的何应钦部换防坚持国共合作的江右军,任命亲信温建刚为南京市公安局局长、杨虎为津浦铁路南段特务长,全面控制了南京的军事、公安和交通。还安排安清帮首领陈葆元组织反动纠察队,与国民党右派党组织,捣毁市总工会,绑架了国民党左派省市党部30余人,武力镇压为此示威游行的群众。4月10日深夜11时,中共南京地委在成贤街旁的联络点大纱帽巷10号紧急召开扩大会议,研究应变举措,准备发动全市的罢工、罢课、罢市。因事机不密,次日凌晨2时,公安局侦缉队突然包围会场,除了国民党南京市党部负责人、中共南京地委委员刘少猷翻墙脱险,国民党江苏省党部常委、省政府筹备负责人暨中共党团书记侯绍裘,中共南京地委书记谢文锦,国民党江苏省党部执行委员兼工人部长、秘书长刘重民,国民党江苏省党部执行委员兼妇女部长张应春,国民党江苏省党部委员兼青年部长许金元,市总工会总务主任兼秘书主任文化震,中共南京地委妇女委员、国民党市党部妇女部长陈君起,市总工会执行委员钟天樾、梁永,国民革命军第六军军官谢曦等10名中共党员均被逮捕,关押至珠宝廊看守所。蒋介石以“江苏省主席”一职诱降侯绍裘被严词拒绝,其他人也都英勇不屈。两三天后,他们被秘密杀害并沉入通济门外九龙桥下的秦淮河中。值得一记的是,文化震、钟天樾、梁永分别于1922年、1924年、1925年入读东南大学(一说梁永1925年入读南京五卅公学)。另外,同月牺牲的南京市总工会工人纠察队总指挥、中共党员程镛之是1926年考入东南大学体育系的学生。这是中共南京地下党组织首次遭到大破坏。

侯绍裘

1927年4月以后,中共南京地委重建,第四中山大学(原东南大学)成立了大革命失败后的第一个党支部,法学院学生王崇典任书记。12月,中共南京第一次党代表大会召开,选举市委委员17名,其中来自第四中山大学和原东南大学学生就有王崇典、宋震寰(新中国成立后曾任上海市副市长)等4人。会后,物理系学生齐国庆继任校党支部书记。宋震寰负责农运,赴浦口九袱洲发展党员,成立了南京地区第一个农村党支部。1928年红五月期间,南京大中学校上街宣传抗议日军制造济南五三惨案,江苏大学(原第四中山大学)还召开了反日出兵大会。南京卫戍司令宣布戒严。5月7日,因叛徒出卖,王崇典、齐国庆等8名党员在成贤街54号第二宿舍被捕,江苏大学党支部被破坏。校长张乃燕曾应王、齐二生家属请求,致函特种刑事法庭请求从轻发落,未果。9月,王、齐等4名党员在雨花台就义。

1930年2月,中央大学数理系学生黄祥宾等根据中共南京市委的要求,响应鲁迅等在上海组织的“中国自由运动大同盟”,发起成立“南京自由运动大同盟”,并发展成员加入中共组织,成立中央大学党支部,黄任书记。该支部曾被市委表扬为模范党支部。整个20世纪三四十年代,中央大学支部屡次遭破坏,又屡次重建,一直是南京地下党组织的一面光辉旗帜。

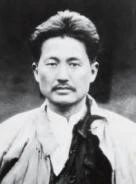

曾中生

在白色恐怖最严重的时候,成贤街还曾经是南京地下市委的机关所在地。1930年5月,中共江苏省委任命王弼为南京市委书记。当时市委机关设在由国民政府审计院办事员、地下党员师集贤担保租赁的成贤街12号,平时由市委委员任雪涛、市委秘书兼北区区委书记谭籍安居住。7月,主持中共中央工作的李立三要求发动南京暴动,并派军委委员曾中生(时名曾钟圣)到南京指挥暴动。曾中生住址就在成贤街19号。不久南京市委书记李济平被捕遇害,曾中生接任市委书记。曹瑛奉命到南京任市委副书记,住在成贤街一家杂货铺后面的出租屋,靠着珍珠河边。当时敌人持续大搜捕,中大书记黄祥宾于8月7日在宿舍被捕,大纱帽巷宣传品油印点同日被搜查(傅琳伯、王厚生被捕),成贤街市委机关于8月10日被破坏(任雪涛、谭籍安被捕)。18日下午,他们与李济平等20名党员在雨花台英勇就义。9月,曾中生摆脱敌特盯梢,紧急撤离南京,以中央特派员身份转赴湖北领导鄂豫皖革命根据地,为其发展壮大作出重大贡献。从7月至11月,南京从32个党支部锐减到8个支部,牺牲党团员近百名。这是南京党组织的第六次大破坏。

1931年九一八事变后,中央大学成了首都学生抗日爱国运动的中心。9月22日,南京各大中学校罢课,上街宣传抗日,蒋介石到中央大学礼堂召开全体国民党员大会,妄言三个月收复失地。9月28日,中大学生冒雨列队赴国民党中央党部请愿,正在召开中央政治会议的蒋介石不敢出面。学生返程路过外交部,怒打了对请愿学生态度傲慢的外交部部长王正廷。9月底,南京各校联合成立“首都各校抗日救国会”,办公地在中央大学南高院对面,中央大学土木工程系学生、共产党员汪楚宝被推举为负责人。12月5日,北平南下示威团的学生经过成贤街浮桥时,突遭军警阻拦,逮捕学生185人,其余同学匆忙返回中央大学。中大学生冲到校长室,拿起校旗赴卫戍司令部请愿示威要求释放被捕学生,各地学生也陆续涌来南京要求抗日。中大校长朱家骅为此辞职。教育部恐慌之下,在中大贴出提前放寒假的布告。中大学生王枫等同学组成主席团,赴成贤街教育部质问,迫使其收回成命。

12月17日,各地在京学生一万人举行联合大示威,先到中央党部示威,在大门灯柱上用粉笔书写“打倒国民党”“共产党万岁”的标语,并打毁大门所缀国民党党徽。示威队伍又去国民政府,路过珍珠桥国民党机关报中央日报社门口,因该报发表歪曲和污蔑学生救国运动的社论和新闻,学生要求其更正,遭拒绝后怒砸报社。此时大批军警手持刺刀排队向学生冲锋,当场打伤30余人,抓捕60余人。上海学生杨同恒被刺伤后落入珍珠河中,不幸牺牲,后被同学打捞,停灵于中大体育馆。这就是震惊全国的“一二·一七”珍珠桥惨案。

1932年“一·二八”淞沪抗战爆发,汪楚宝、王枫等又领导中大学生欢送十九路军留京部队开赴前线、赴行政院就解散救国会质问当局等。朱家骅改任教育部部长后,次长段锡朋就任中大校长,被学生赶走。2月,国民党当局通过甄别,开除和抓捕了一批中央大学学生,强行镇压了中大学生抗日救国运动。

南京党组织在反复遭受大破坏后,无锡教育家顾倬之子、曾就读中央大学物理系的顾衡于1933年受命担任中共南京特支书记。他斗争经验丰富,早年在东大附中学习时就参加过革命活动,面临只有几名党员的困难局面,很快在工人和国民党军事机关中迅速恢复和发展了党团组织,在学生和公教人员中发展了反帝自由大同盟、工程学会、工人读书班等外围组织。1934年初,特支恢复为南京市委,仍由顾衡负责。由于敌人残酷镇压,顾衡不断变换住址,仍无法摆脱追踪。同年8月9日,由于叛徒出卖,顾衡在中央大学对面沙塘园的出租屋内被捕。10日,他在成贤街无锡同乡会会所复习投考中央大学的妹妹顾清侣(时任共青团南京市委书记)也受牵连被捕,后营救出狱。12月4日,顾衡被杀害于雨花台。这是南京党组织第八次大破坏。此后至1937年夏,南京市级党组织一直空缺。

顾衡

王昆仑

1933年秘密入党的无锡籍国民政府立法委员王昆仑(后为全国政协副主席、民革中央主席)在其无锡同乡会的住址,与孙晓村(后为民建中央副主席、经济学家)、曹孟君(后为全国妇联书记处书记)、胡济邦(中央大学经济系学生,后为著名记者、外交家)、王枫(王昆仑的妹妹,中央大学社会学系毕业,后任民革中央常委)、勾适生(后为上海财经学院教授,统计学家)等5人发起组织南京读书会,继续宣传党的主张,扩大革命力量。其成员时有增减,核心的大约有20多人,著名者还包括狄超白(后为中科院学部委员、经济学家)、钱俊瑞(后任文化部副部长等,经济学家)、张锡昌(后为内务部党组成员、经济学家)、吴茂荪(中央大学教育行政系毕业生、王昆仑妹夫,后为民革中央副主席)、孙克定(后为数学家,曾任紫金山天文台副台长)、华应申(后为近代出版家、三联书店的创始人之一)、季洪(后从事影业,为文化艺术家)、秦柳方(后为经济学家)、薛葆鼎(中央大学化工系学生,后为经济学家)以及顾衡的妹妹顾清侣、妹夫汪楚宝(后参与创办中国建筑学会和《建筑学报》)等。

1936年,王昆仑在成贤街寓所与救国会部分代表合影

成贤街的南京读书会在没有党组织的南京发挥了中流砥柱的作用。他们在中央文化工作委员会(即“上海文委”)的领导下,于1935年8月召开了无锡万方楼会议。此后,王昆仑重点转为做国民党上层和地方实力派工作,并积极营救大批中共地下党员和爱国民主人士。南京读书会成员则分别组织妇女、文化、职工、学生等各界救国会,落实党的抗日民族统一战线政策,在上海、南京推动抗日救国运动。同年12月,北平学生大规模游行,拉开一二·九运动的序幕。后文瀚、薛葆鼎等通过中大读书会串联全校,声援北平学生斗争。12月18日,中大联合南京中学等校学生组织南京学生请愿团,从中大操场出发赴中山北路的行政院游行,重燃压抑许久的抗日怒火。北平学生也受党组织派遣到中大礼堂演讲宣传。24日,中央大学学生抗日救国会成立,决定26日举行全体大中学生总示威。26日,国民党当局宣布戒严,前往中大集合的各校学生被堵截在成贤街南口。中大学生关闭校门,阻止宪兵入校。尽管当局实行高压统治,但在一二·九运动推动下,南京各界纷纷成立救国会。1936年8月,以中央大学读书会为主,南京学生界救国会(即“南京秘密学联”)正式成立,将许多断了关系的共青团员重新组织起来。

抗战胜利后,中央大学复员回宁。成贤街再次成为学生爱国运动的风暴中心。

首先爆发的是对美军暴行的愤怒抗议。1946年12月30日,中央大学系科代表大会在大礼堂举行,千余学生旁听,大会决议自元旦起罢课3天,2日举行抗议游行,并联络南京各大中学校一致行动。教育部长朱家骅饬令中大制止学生行动,在中大的国民党、三青团组织主导召开了第二次系科代表大会,搁置游行计划。1947年1月2日,金陵大学等高校组织千名学生到中大操场动员中大学生参加游行。当晚,受到鼓舞的中大学生再次组织系科代表大会,以绝对多数通过了次日游行的决议。1月3日,中大等3000多名学生举行抗议美军暴行暨要求美军立即撤退的大游行。这是自一二 ·九运动以来南京再次出现引发社会广泛响应的爱国斗争,打破了全面内战爆发后沉闷的政治空气。

1947年,国统区出现严重通胀的经济危机,群众斗争日趋活跃。中共中央上海分局酝酿在国民党首都发动大规模群众运动,经过春季各校学生自治会的竞选,共产党领导的进步力量已经很大程度上掌控了领导权。5月中旬,中央大学学生从要求增加副食费开始请愿和罢课斗争,还联合音乐院、剧专举行了4000人的饥饿请愿游行,成贤街的教育部被学生刷满标语。各校代表集会商讨组织南京学联,并决定5月20日国民参政会四届三次大会开幕日举行游行示威,通电全国各大学一起行动。国民党当局为阻止学生运动,5月18日紧急颁布了《戡乱时期维持社会秩序临时办法》,禁止10人以上的请愿和一切罢工、罢课、游行示威。20日,国民党当局在南京派军警包围各大高校,京沪苏杭16个专科以上学校代表和中大学生避开封锁,从中大西侧小门出发,前往鼓楼,迎接金陵大学被困学生,音乐院、药专等校部分学生冲出学校,以中大为主体的约6000多名学生在鼓楼汇合开始整队,举行“京沪苏杭区十六专科以上学校学生挽救教育危机联合大游行”。他们在珠江路口遭到国民党军警袭击,有19人重伤,104人轻伤,28人被捕。学生们仍然冲过封锁,行至国府路(今长江路)廊东街口又遇到骑兵、防护团、青年军、宪兵、机关枪队组成的5道封锁线,6个小时的僵持中,冒着狂风暴雨席地高歌、呼喊口号,市民争相慰问,学生越聚越多。最后学生游行主席团派代表与卫戍司令部交涉,在参政会秘书长斡旋下达成协议,学生队伍由碑亭巷折返中大。这就是震惊全国的“五二〇”惨案。反饥饿、反内战、反迫害运动迅速席卷全国,严重冲击了国民党反动统治。毛泽东在5月30日发表《蒋介石政府已处在全民的包围中》,认为“伟大的正义的学生运动和蒋介石反动政府之间的尖锐斗争”是继军事战线之后,中国境内对国民党反动派进行斗争的“第二条战线”。为纪念这一伟大斗争,1954年6月16日南京大学校务委员会决议,以5月20日为南京大学校庆日。

1947年5月中旬

学生们在教育部大院举行反饥饿请愿抗议

1947年5月15日

学生们在教育部办公楼前举行反饥饿请愿抗议

1948年5月,在五四运动29周年、五二〇运动一周年之际,中央大学学生积极参加红五月活动,开展以反独裁、反卖国、反迫害、反对美国扶持日本为中心的爱国民主运动。国民党当局也开始大规模传讯和搜捕进步学生,中共南京市委学委指示中大党总支等各校党组织发动学生成立营救会营救被捕同学。1949 年1月,李宗仁代理总统,代理检察长杨兆龙经地下党反复工作,最终说服李宗仁释放政治犯,以表和谈诚意。为保存力量,南京市委组织中大等校暴露的党团员、进步群众撤退到解放区,后来他们大部分编入金陵支队,编写《南京概况》,参与城市接管工作。

1949年1月14日,中共发表声明,提出了和平谈判的八项条件。3月15日,新华社发表《中国学生运动的当前任务》,号召学生坚决拥护真正和平的八项条件,粉碎美帝国主义和国民党反动政府的虚伪和平,将革命进行到底。

3月29日,全市大专学校学生纪念青年节大团结晚会在中大操场举行,几千名师生参加。晚会后,中共南京市委学委和大专分委在群情激昂的学生要求下,拟于4月1日南京政府和谈代表飞赴北平开启国共和谈之机,举行“反对假和平,要求真和平”的大游行。南京市委认为南京即将解放,为避免损失,不宜上街。但各校接到市委指示已经是31日夜或4月1日清晨,做好上街准备的学生,不顾劝说,于4月1日8点多在中大操场集合,学校的地下党组织和中大校务维持委员会胡小石教授只好随队行动,引导和保护群众。全市11所大专院校的6000多名学生和教职工从中大正门出发,经成贤街、碑亭巷,行进至总统府递交对假和平,要求真和平”的请愿书。因代总统李宗仁去机场为代表团送行,随后主席团决定队伍游行后返回各校。剧专60多位学生乘车返校,经白下路大中桥时,突遭驻地在附近的军官收容总队打手拦截殴打。政治大学学生乘车前往营救,又被暴徒殴打,司机陈祝三被打伤闷死。中大数百学生闻讯,赶往总统府静坐,要求制止暴行、严惩凶手,遭军官收容总队暴徒围殴。当天各校学生被打伤的195人,其中重伤80人,中大物理系程履绎、电机系成贻宾分别于2日、19日伤重不治,成为最后牺牲的两位雨花英烈。

反“四一”惨案中牺牲的中央大学学生程履绎、成贻宾

4月4日,毛泽东发表《南京政府向何处去》的评论,正告南京政府:“应当以处理南京惨案为起点,逮捕并严惩主凶蒋介石、汤恩伯、张耀明,逮捕并严惩在南京上海的特务暴徒,逮捕并严惩那些坚决反对和平、积极破坏和谈、积极准备抵抗人民解放军向长江以南推进的反革命首要。”“如果你们没有能力办这件事,那么,你们也应协助即将渡江南进的人民解放军去办这件事。”

整个民主革命时期,从两江师范到中央大学,在成贤街成长起来的共产党人、革命青年不计其数。据不完全统计,牺牲的英烈就有39名,包括两江师范1名、南高师(东大)15名、中大23名,其中经雨花台烈士陵园管理局认定在南京牺牲的雨花英烈有11人。

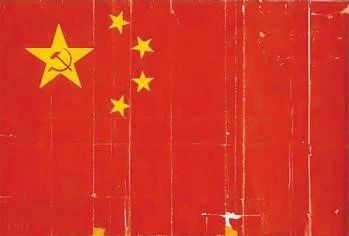

曾联松

曾联松设计的国旗图案

原稿现藏中国国家博物馆

成贤街红色历史中还有值得铭记的一件大事:1936级中央大学经济系学生、曾任中大支部书记的曾联松设计了中华人民共和国的象征和标志——五星红旗。1949年7月新政协筹备会公开征集新中国国旗图案,引发热烈响应,共收到朱德、郭沫若、吴玉章等人的应征稿件1920件、图案2992幅。曾联松的设计稿根据田汉等建议,去掉了大五星中的锤镰,以复字第32号入选共有38幅图案的《国旗图案参考资料》。由于在政协代表非正式投票中排第一的复字第3号(一颗大五星加一条黄杠的红旗)遭到张治中的强烈反对,认为黄杠“把红旗劈为两半,不变成分裂国家、分裂革命了吗?同时,以一杠代表黄河也不科学,像孙猴子的金箍棒”。毛泽东提议再次讨论,并推荐复字第32号的五星红旗,得到审查委员会的一致赞同。9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议表决,通过了中华人民共和国国旗为“红地五星旗”(次日《人民日报》发表时改称“五星红旗”)。1950年9月,曾联松收到了确认他是国旗设计者的通知和国庆一周年活动观礼券。